새 정부 긴장완화·대화 재개 노력 반영 해석

'용어 축약해도 비핵화 개념 불변' 반론도

'남중국해 지형 변경 및 위험 행위' 우려 포함

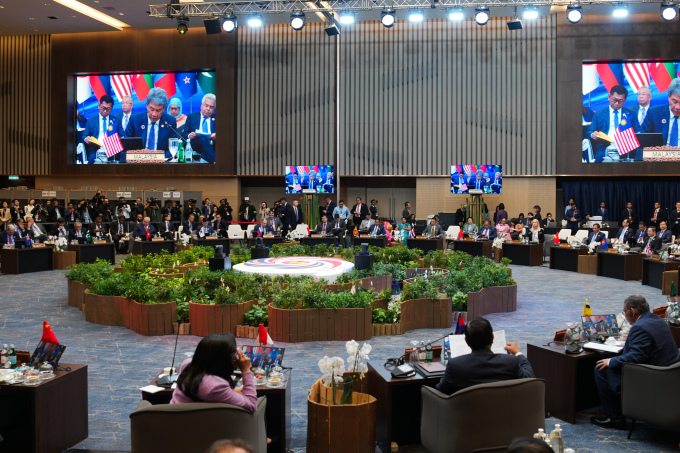

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 11일 폐막된 아세안지역안보포럼(ARF) 외교장관회의에서 북한의 핵·미사일에 대한 우려와 비핵화를 위한 외교적 노력을 강조하는 의장성명이 채택됐다. 의장국인 말레이시아는 12일 아세안 관련 외교장관회의 홈페이지에 이 같은 내용을 담은 ARF 의장성명을 공개했다.

이번 의장성명은 한반도 문제와 관련해 "북한의 최근 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험발사 및 미사일 도발에 깊은 우려를 표하며, 모든 당사자 간의 평화적 대화 재개와 완전한 비핵화(complete denuclearisation)를 위한 외교적 노력이 계속돼야 한다는 데 의견을 같이했다"라고 밝혔다.

성명은 또 "북한이 모든 관련 유엔 안보리 결의를 완전히 준수할 것을 촉구했다"면서 "한반도의 완전한 비핵화를 끌어내기 위한 국제 사회의 노력을 주목했다"고 밝혔다.

앞서 최근 3년 동안 ARF 의장성명에는 북한의 핵문제와 관련해 '완전하고 검증가능하며 되돌릴 수 없는 핵 폐기(CVID)'를 명시했으나, 이번에는 '완전한 비핵화'라는 축약된 표현으로 기술됐다. 이같은 용어 변화를 두고 일각에서는 한국의 새 정부가 북한과 긴장 완화를 위한 조치를 취하고 대화 재개를 모색하고 있는 정책 방향이 반영된 것 아니냐는 분석을 내놓고 있다.

실제로 이번 아세안 관련 외교장관회의에 참석한 박윤주 외교부 1차관은 ARF는 물론 동아시아정상회의(EAS) 외교장관회의와 한-아세안 외교장관회의 등 거의 모든 협의체에서 '남북 간 군사적 긴장 완화와 신뢰 구축, 대화와 외교의 공간 마련을 위한 한국 정부의 노력'을 강조한 바 있다.

하지만 CVID가 CD로 바뀐 것에 큰 의미를 두기는 어려워 보인다. 완전한 비핵화라는 표현이 외교적으로나 군축의 관점에서 무엇을 의미하는지에 대한 국제사회의 인식이 있기 때문이다. '완전한 비핵화'는 되돌리기에 상당한 시일과 노력이 필요한 정도로 비핵화가 이뤄졌는지 검증하는 절차가 수반되어야 하기 때문에 표현이 축약됐다고 해서 비핵화의 개념이 변했다고 볼 수는 없다.

성명은 남중국해 분쟁 문제에 대해 예년 수준의 입장을 재확인했다. 성명은 중국을 적시하지 않은 채 "일부 장관들은 지형 변경 및 위험 행위에 대한 우려를 표명했다"면서 "남중국해에서 평화·안보·안정·안전·항행과 비행의 자유를 유지하고 증진하는 것의 중요성을 재확인했다"라고 밝혔다.

우크라이나 전쟁에 대해서는 "영토 보전 및 주권 존중, 유엔헌장 및 국제법 준수의 중요성을 재확인하고, 적대 행위 중단과 실질적 평화 대화를 촉구했다"라고 설명했다.

ARF는 1994년에 창설된 아시아·태평양 지역 유일의 정치·안보 협의체로 아세안 10개국과 한국·북한·미국·중국·일본·러시아·유럽연합(EU) 등 27개국 외교장관이 참석하는 연례 회의다. 북한은 2000년에 가입해 줄곧 외무상을 회의에 파견했으나 2019년 하노이 북·미 2차 정상회담이 결렬된 이후부터는 장관급이 아닌 주최국 주재 대사나 아세안 대표 등을 보내왔으며, 올해에는 아예 대표단을 보내지 않아 사상 처음으로 ARF에 불참했다.

opento@newspim.com