"취업난 근본적 원인 해결 없이는 졸업 미뤄도 취업 확신 못해"

기업들, 신규 채용 줄었는데 신입 채용은 '더 기피'

[서울=뉴스핌] 송주원 기자·황혜영 인턴기자 = "무기력, 고립감, 불안감."

김성희(26) 씨는 1년 반의 졸업유예 기간 동안 느꼈던 감정은 이 세 단어로 요약된다고 말했다. 성희 씨가 졸업을 미룬 이유는 공백 기간에 대한 부담 때문이었다. 졸업반이 됐지만 졸업 전까지 취업할 가능성은 보이지 않는데, 졸업 후 공백 기간이 길면 취업에 더 불리하기 때문에 학교에 남기로 한 것이다.

◆ 졸업해도, 졸업유예해도 취업은..."포기에 가까워"

"워낙 취업 경쟁이 치열하다 보니 떨어질 수도 있고. 그러다 보면 자의든 타의든 백수 기간이 길어질 거고, 그 기간을 면접관들에게 설명해야 하고... 그럴 자신이 없었어요. 생각만 해도 너무 스트레스였죠. 그래도 졸업을 미루면 아직은 학교라는 울타리 안에서 학생이라는 신분으로 살 수 있잖아요."

성희 씨만의 생각은 아니었다. 성희 씨는 주변 친구들 역시 80% 이상이 졸업을 유예했다고 강조했다. 하지만 졸업을 미뤘다고 마냥 마음이 편한 건 아니었다.

"무기력, 불안감, 고립감이 동시에 와요. 학생 신분이기는 하지만 어쨌거나 취업준비생이라 빨리 결과를 만들어야 하는데 열심히 한다고 결과가 보장된 건 아니잖아요. 결국 제 자신이 싫어지더라고요."

졸업을 유예했다고 좋은 일자리를 얻을 수 있다는 기대감이 있던 것도 아니었다. 성희 씨는 "졸업을 유예했다고 특별히 더 좋은 일자리를 얻으리라는 기대나, 또 그런 선례는 솔직히 없었다"며 "그저 심리적 안정감, 또는 최악의 수를 대비한 최소한의 바운더리 안에 있다는 마음"이라고 말했다.

성희 씨는 1년여의 유예 기간을 거쳐 졸업했지만 일을 하고 있지 않다. 누구보다 취업이 간절했지만 그 역시 어느새 '쉬었음 청년'이 된 것이다.

"'쉬었음'을 선택한 청년들이 많은 건 결국 내가 들인 품과 현실의 괴리에 지쳐 나가떨어진 거라 생각해요. 청년들은 모든 불안과 위험을 안고 취업 준비라는 장기 프로젝트에 뛰어들었는데, 취업에 성공하기도 어렵고 성공해도 양질의 일자리라는 보장이 없으니까요. 쉬는 청년이라기보다는 포기한 청년에 가깝다고 할 수 있죠."

익명을 요청한 서울권 4년제 대학의 한 교수는 "학생들의 취업이 어려운 근본적 원인은 졸업예정자냐, 이미 졸업했느냐 하는 신분이 아니다"며 "신입보다 '경력'을 선호하는 기업 채용 구조의 전환, 청년 고용률 개선을 위한 제도적 보완 없이는 그저 청년들이 적기에 졸업해 사회에 진입하지 못하는 병리현상만 짙어질 것"이라고 우려했다.

◆ 청년 실업 파생효과 '대학 5학년생'…"'쉬었음 청년' 고위험군"

졸업을 미루는 이른바 '대학 5학년생'들이 늘고 있다. 졸업 이후 곧바로 취업을 못해 '백수' 신분으로 취업 준비를 하는 것보다 졸업 예정자 신분을 유지하는 게 더 유리하다는 판단에서다.

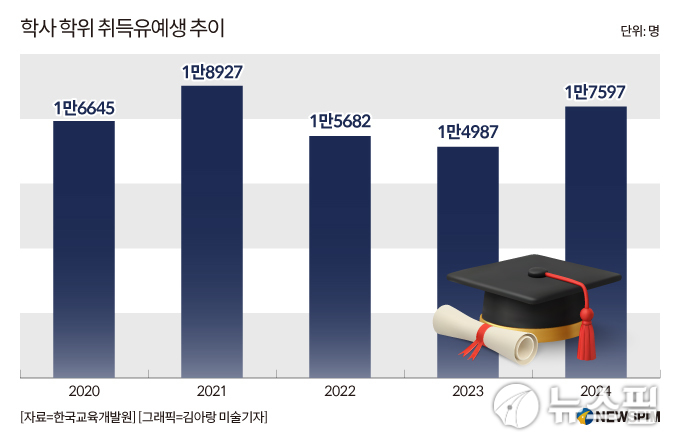

한국교육개발원의 '교육통계서비스'에 따르면, 지난해 졸업유예생은 1만7597명으로 2023년(1만4987명)보다 2500명가량 늘었다. 대학 재학기간도 늘어났다. 최근 통계청은 3년제 이하 대학을 포함해 졸업까지 약 4년 4개월이 걸린다고 발표했는데 2007년 통계 작성 이래 가장 길었다.

대학 졸업이 늦어지는 배경에는 취업난이 있다. 한국경영자총협회가 지난 3월 발표한 '2025년 신규 채용 실태조사'에 따르면, 전국 100인 이상 기업 500곳 중 절반을 조금 넘는 60.8%만이 올해 신규 채용 계획이 있다고 응답했다.

학생들을 직접 만나고 지도하는 대학 교수들의 시각도 비슷하다.

박남기 광주교대 교수는 "취업이 어려워서 졸업을 유예하는 건 대학가에서 아주 오래된 현상이다. 유예도 유예지만 휴학도 굉장히 보편화돼 있고 그 비율도 실제로 증가했는데 이 역시 결국 취업이 너무 어려운 현실과 직결돼 있다"며 "(학생들에게) 물어보면 졸업을 앞두고 취직하는 것과 졸업 후 구직활동을 하는데 차이가 너무 크다고 한다. 졸업 후 구직활동 기간이 2~3년으로 길어지면 기업에서는 부정적으로 판단한다는 것"이라고 전했다.

이병훈 중앙대 사회학과 교수는 "대학 재학기간이 늘어나는 건 청년 실업과 관련이 깊다"며 "학교를 졸업해 학생 신분을 벗어나 사회생활로 이행하는 이행 트랜지션(transition from school to work)이 원활하게 이뤄져야 하는데, 이행하는데 곤란이 많아지면서 졸업유예라는 선택을 하게 된 것"이라고 분석했다.

졸업예정자라는 신분상 이점에 힘입어 원하는 직장에 들어갈 수 있다면 좋겠지만, 졸업과 함께 사회 진출만 미뤄지는 경우도 적지 않다. 통계청이 7월 발표한 '2025년 5월 경제활동인구조사 청년층(15~29세) 부가조사'에 따르면, 최종학교 졸업자 중 미취업 청년의 비중은 46.6%로 전년 대비 1%포인트(p) 늘었고, 미취업 기간이 3년 이상인 청년은 18.9%로 같은 기간 0.4%p 늘어 2008년 통계 작성 이래 최고치였다.

첫 취업이 어려운 건 기졸업자든 졸업예정자든 신입사원의 문 자체가 좁기 때문이다. 대한상공회의소가 6월에 발표한 '상반기 채용시장 특징과 시사점 조사' 보고서에 따르면, 기업들이 신입 채용에서 가장 중요하게 꼽은 요소는 '업무 경험'(81.6%)이었다. 신규 채용 자체가 쪼그라든 통계까지 고려한다면, 새 인력을 뽑아도 업무 경험이 있는 경력직을 주로 뽑겠다는 심산이다.

jane94@newspim.com