치료제 있지만…1인당 약값 연 4300만원

치료제 부재·비싼 약, 가족 삶 전체 '흔들'

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 희귀질환 종류가 8000종을 넘어섰지만, 치료제가 있는 질환은 전체의 3~5%에 그치고 있다. 전문가들은 치료제가 있어도 약가가 매우 비싸 치료가 어려운 환자들을 위해 해외처럼 별도 기금을 마련해야 한다고 제언했다.

건강보험심사평가원은 25일 '희귀·중증 질환 치료제의 건강보험 급여 현황과 과제 심포지엄'을 개최했다.

◆ 치료제 개발, 중증·희귀질환 5% 미만…임상 근거 불확실로 가격 '천정부지'

희귀질환은 유병 인구가 2만명 이하이거나 진단이 어려워 유병 인구를 알 수 없는 질환이다. 올해 세계적으로 발표된 회귀질환은 8000개에 달한다. 이 중 한국 정부가 관리하는 희귀질환은 1314개다.

그러나 치료제 개발은 희귀질환 수의 3~5% 수준에 불과하다. 권영대 한국희귀·난치성질환연합회 정책위원은 희귀질환자 95%는 근본적인 치료가 불가해 증상을 유지하거나 지연하는 수준에 그치고 있다고 호소했다.

치료제가 있어도 상상을 초월하는 치료 비용 때문에 좌절하는 환자들도 있다. 유한욱 분당차여성병원 임상유전체의학센터 교수는 희귀질환은 환자 수가 적어 제약회사가 연구개발에 들어간 막대한 비용을 회수하려면 높은 약가를 매길 수밖에 없다고 설명했다.

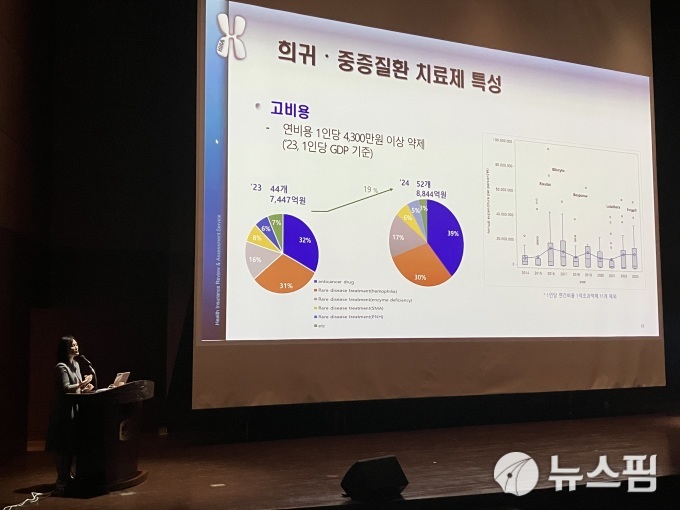

이소영 심평원 약제성과평가실장의 발표에 따르면 1인당 연 4300만원 이상을 써야 하는 약제는 2023년 44개에 달한다. 2024년에는 52개로 증가했다.

유 교수는 "제약회사들이 희귀질환 치료제 개발에 투자할 인센티브가 부족했음을 의미한다"고 했다. 이 실장도 "장기적인 안전성과 유효성에 대한 불확실성이 존재한다"고 밝혔다.

치료제의 부재는 환자뿐 아니라 가족의 삶을 흔든다. 권 정책위원은 대부분 질환은 붙박이 간병인이 필수고 평생에 걸친 유지·지연 치료비와 홈케어 비용으로 가계는 파탄에 이른다고 주장했다. 아울러 장애인으로도 속하지 않아 고용, 교육 등 인생 절반에 걸쳐 다층적 불평등에 처할 수밖에 없어 국가 중심의 치료제 개발이 필요한 상황이다.

◆ 영국·호주·프랑스, 별도 기금 마련…희귀·중증질환 치료제 기금 마련 '촉구'

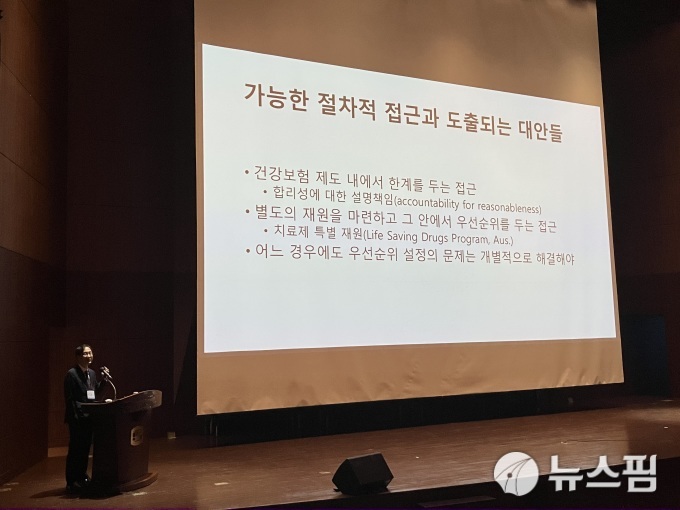

전문가들은 해외처럼 희귀·중증질환 치료제를 위한 별도 기금 마련이 필요하다고 공통 의견을 내비쳤다. 현행 예외로 적용하는 건보 급여 대상을 별도 재원으로 분리해 제약사의 책임을 강화하고 재평가 결과에 따라 보험급여 결정의 부담을 완화해야 한다는 것이다.

이 실장은 영국, 대만, 호주의 경우 희귀·중증질환 치료제를 위한 별도 기금을 운영하고 있다고 발표했다. 영국은 2022년 혁신의약품기금(IMF·Innovative Medicine Fund)을 도입했다. IMF로 치료를 받은 환자는 재평가에서 급여가 되지 않더라도 제약사 부담으로 지속적으로 치료를 받을 수 있다.

호주는 생명구조의약품프로그램(LSDP·Life Saving Drug Program)을 운영한다. 급여에서 제외되면 제약사가 대상을 신청하거나 의사가 신청해 별도로 평가를 받는다. 별도 기금으로 운영되기 때문에 예산 부족으로 환자가 치료를 못 받는 일이 없다.

권 정책위원도 "프랑스도 희귀질환 기금을 운영해 5개년 단위로 대규모 예산을 투입한다"며 "사회적 합의를 통한 공정하고 투명한 기준을 통한 기금으로 안정적인 재정을 투입해야 한다"고 설명했다. 이일학 연세대 의료법윤리학과 교수도 "별도의 재원을 마련하고 그 안에서 우선 순위를 두는 접근이 필요하다"며 "우선순위 설정은 개별적으로 해결해야 한다"고 동의했다.

이 실장은 별도 기금 마련과 함께 환자의 치료 접근성을 보장하기 위해 조건부 근거 개발(CED·Coverage with evidence development) 적용과 약제 성과 평가를 확대해 불확실성이 큰 약제 대한 사후 근거를 축적해야 한다고 했다.

이 실장은 "치료제 효과성이 불확실하더라도 사후 평가를 조건으로 환자 치료 기회를 보장해야 한다"며 "환자의 안전을 위해 불확실성 해소를 위해 범 국가적으로 자료를 모으고 평가해야 한다"며 새로운 제도 설계에 대한 필요성을 강조했다.

sdk1991@newspim.com