전생애 창작여정과 예술세계 망라한 대규모 전시

미공개작 31점,뉴욕시기 작품 포함 120여점 공개

김창열 상징하는 '물방울'로 향하는 예술여정 조명

[서울=뉴스핌]이영란 편집위원/미술전문기자=우리에게 '물방울 화가'로 널리 알려진 김창열은 말했다. "말없이 말하기 위해 찾은 형식이 물방울이었다"라고. 가장 절제된 조형어법이 김창열에겐 물방울이었던 것이다.

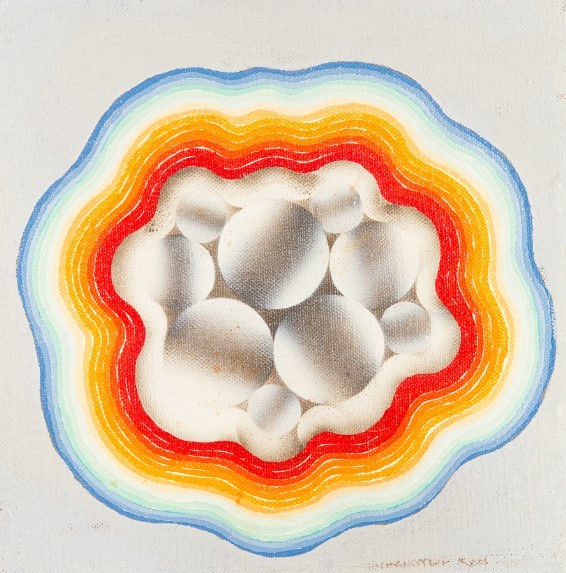

한국인이 사랑하는 '물방울 그림'의 작가 김창열의 예술세계는 그러나 물방울이 전부는 아니다. 그는 데뷔초 다양한 대상과 앵포르멜 작업을 두루 시도했고, 뉴욕시기에는 이른바 '옵아트'에도 심취해 강렬한 옵아트 작품을 여러 점 남겼다.

한국인 모두에게 물방울 작품으로만 오랫동안 각인된 김창열의 다채로운 예술세계와 창작여정을 살펴보는 대규모 전시가 국립현대미술관 서울에서 열리고 있다. 국립현대미술관(이하 MMCA,관장 김성희)은 한국현대미술을 대표하는 작가 김창열의 작고 이후 첫 대규모 회고전을 오는 12월 21일까지 개최한다. 아직 김창열 회고전을 보지 못했다면 서둘러야 한다. 폐막일이 가까와오면 몰려드는 관람객으로 쓸려다니다가 앞사람 뒷꼭지만 보다 올 수도 있으니 말이다.

MMCA는 한국 근현대미술사 정립을 위해 원로작가및 당대 미술사 연구에 기반한 전시를 선보여왔다. 이번에 그 일환으로 김창열의 작업을 총체적으로 재조명했다.

김창열은 1950년대 앵포르멜 운동을 주도하며 서구 현대미술의 어법을 한국적 정서로 녹여내는데 힘썼다. 1965년 뉴욕으로 이주하며 작업했고, 1969년에는 파리에 정착했다. 작가는 혼돈의 이 시대에도 자신만의 독자적 예술에 도달하기 위한 실험을 묵묵히 이어갔다. 하지만 이 시기 작업들은 일반에겐 별반 소개되지 않아 우리는 1970년대부터 평생에 걸쳐 천착한 물방울 작업으로만 김창열을 기억하고 있다. 물론 물방울 그림은 김창열을 통칭하는 상징이자 작가와 동의어다. 하지만 물방울 이전에 작가는 어떤 창작에 몰두했으며, 물방울 그림이 나오기까지 어떤 변화를 거쳤는지도 함께 알아둘 필요가 있다.

따라서 이번 김창열 회고전은 작가의 전 시기 창작여정을 세밀하게 조명하면서 작품세계에 내재된 근원적인 미의식을 중심으로 물방울 회화의 전개과정을 탐색한다. 또 그동안 작품의 대중적, 상업적 측면이 강조되면서 상대적으로 미흡했던 김창열 작업에 대한 미학적 연구를 심화해 한국미술의 정체성과 동시대적 가치를 다시 짚어본다는 목표도 있다.

전시는 6,7전시실에 상흔, 현상, 물방울, 회귀 모두 4개의 장으로 구성했다. 8전시실에서는 미공개 자료와 작품들로 이루어진 '별책부록'같은 공간을 조성해 작가의 삶과 창작과정을 경험할 수 있도록 했다.

◆첫 번째 장 '상흔'=MMCA 6전시실에서 시작된 전시는 김창열의 초기작을 중심으로 작가의 예술세계가 형성된 시대배경과 활동을 살펴본다. 평안남도 맹산 출신인 김창열은 16세에 홀로 월남했다. 해방과 분단, 전쟁이라는 격동의 시기를 맞닥뜨리며 삶과 죽음의 문제를 처절하게 겪은 그에게 이 때의 상흔은 예술세계 전반에 중요한 바탕이 됐다.

유년기와 청년기를 극단적 생존상황 속에서 보낸 김창열에게 '죽음과 삶'이라는 주제는 필연적으로 내면화되었고, 일평생 그를 따라다녔다. 해방 이후에는 이쾌대(1913~1965)가 운영하던 성북회화연구소에서 교육받으며 본격적으로 미술을 시작했다. 당시 성북회화연구소는 쟁쟁한 예비작가들이 운집해 열정이 불꽃 튀던 곳이다. 김창열은 서울대학교 미대에 입학하지만 한국전쟁 발발로 학업은 중단됐고, 경찰전문학교에 입교했다. 이후 제주도에서 1년 6개월간 경찰로 근무하며 그림뿐 아니라 문학활동에도 참여했다.

1950년대 후반 김창열은 '현대미술가협회' 창립을 주도하며 서구에서 유입된 앵포르멜미술을 한국 상황에 접목하려는 실험을 이어갔다. 김창열에게 앵포르멜은 단순한 양식이 아니라, 총알 자국과 탱크의 흔적처럼 전쟁의 고통스런 절규를 화면에 메우는 행위였고, 죽음을 위로하는 제의(祭儀)였다. '제사'라는 제목이 붙은 작품이 많았는데 이 시기는 그의 예술세계에서 상처를 형상화하는 중요한 시작점이 되었다.

김창열은 국제무대에 한국 현대미술을 알리는 것에도 적극적이었다. 1961년 제2회 파리비엔날레, 1965년 제8회 상파울루비엔날레에 참여하며 당시 체계적인 국가 지원이 거의 없던 상황 속에서도 해외 무대를 노크했다. 이같은 활동은 작가 자신에게 예술적 전환을 맞는 중요한 계기가 됐다. 1장 '상흔'에서는 상파울루비엔날레 출품작과 앵포르멜 이전 시기의 작품으로 미공개작인 '해바라기'(1955) 등이 나왔다. 또 경찰 시절 경찰전문학교 격월간지 '경찰신조'의 표지화도 함께 살펴볼 수 있다.

한가지 특기할만한 것은 이번 전시는 작품의 뒷면에서 전시가 시작된다는 점이다. 캔버스의 이면을 조명하며 대형 전시의 첫 장을 여는 것은 매우 이례적인 경우다. 1967년 '제사'라는 작품의 뒷면에는 '살과 혼(Flesh and Spirit)'이라는 절절한 글귀가 영문 서명 밑에 적혀 있다.

작가는 "내 고교 동기 120명 중 60명이 전쟁통에 죽었다. 내가 보는 앞에서 총알에 살점이 찢기고, 몸에 커다란 구멍이 뚫리며 죽어가는 친구도 있었다"고 토로했다. 작가는 평생에 걸쳐 이 처참했던 전쟁의 기억과 상처를 조형화할 수밖에 없었다.

◆두 번째 장 '현상'= 이 섹터에서는 뉴욕, 파리에 머물던 전환기 작업을 중심으로 그동안 충분히 조명되지 않았던 김창열의 추상회화와 물방울의 기원을 암시하는 조형적 징후를 살펴본다. 1965년 작가는 김환기(1913-1974)의 권유로 록펠러재단 지원을 받아 뉴욕으로 건너갔다. 그러나 그의 앵포르멜 회화는 뉴욕서 주목을 받지 못했고, 자본주의 소비사회에서 느낀 정서적 이질감은 그에게 큰 소외감과 회의를 안겼다. '사실 전쟁의 시기 보다 더 참혹했다'고 되뇌었을 정도로 김창열의 4년 뉴욕생활은 깊은 절망의 연속이었다. 생계를 위해 온갖 허드렛일을 해야 했고, 넥타이 공장에서도 일했다.

하지만 작가의 실험과 모색은 끊이지 않았다. 앵포르멜의 두터운 질감에서 벗어나 새로운 전환을 모색했는데 정제된 화면 위에 기하학적 형태와 착시적 공간감의 조형실험을 전개했다. 이후 김창열은 1969년 파리로 이주했는데 이 시기에 제작된 '현상'연작은 이전의 차가운 기하학적 형태가 녹아내리는 듯 유기적 형상으로 바뀐다. 응집된 덩어리는 마치 인체의 장기처럼 점액질로 표현됐는데 작가는 이를 '창자 미술'이라고 일컫기도 했다. 파리 초기의 이같은 실험은 '물방울 회화'의 전조로, 중요한 이정표가 된다.

전시에는 국내에 처음 소개되는 뉴욕시기 미공개 회화 8점과 드로잉작업 11점, 최초의 물방울 작품으로 알려진 '밤에 일어난 일'(1972)보다 1년 앞서 제작된 1971년의 물방울 회화 2점이 최초로 공개되고 있다.

신체성, 물질성, 추상과 재현 사이의 경계를 탐색한 이 시기 회화실험은 곧이어 등장할 '물방울' 회화의 시그널이자 중요한 이정표라 할 수 있다.

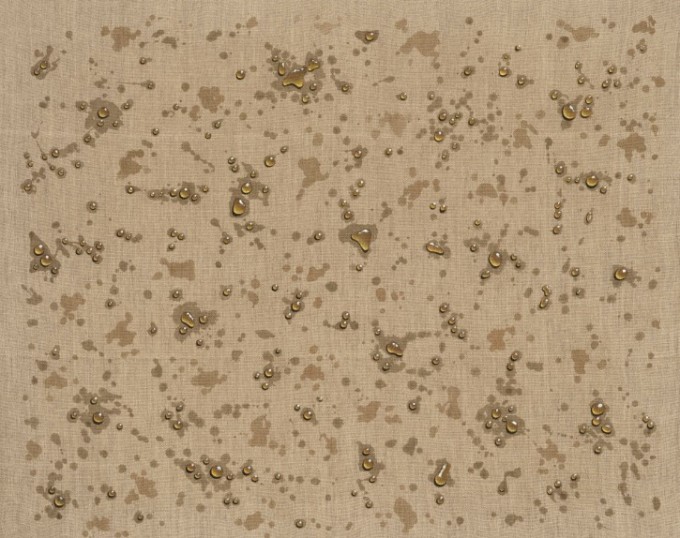

◆세 번째 장 '물방울'= 마침내 물방울이 등장하는 세 번째 섹터에서는 김창열 회화의 정수에 해당되는 '물방울'의 조형적 특징과 전개 양상에 초점을 맞춰 구성됐다. 캔버스에 맺힌 물방울이 완결된 형태의 조형성을 보이며 끈적이던 점액질 형상이 마침내 투명한 물방울로 변화하는데 이는 단순한 우연이 아니라, 오랜 조형실험과 존재론적 사유 끝에 도달한 결과였다.

작가는 파리 외곽의 마굿간 작업실의 척박한 환경 속에서 물방울 그림의 물꼬를 텄고, 이후 이에 전념했다. 캔버스와 유화물감을 살 돈도 태부족했던 김창열은 캔버스를 재활용하기 위해 간밤에 뿌려둔 물이 아침햇살을 받아 영롱하게 빛나는 것을 보고 이를 그리기 시작했다. 물방울의 그 충만함에 매료된 작가는 신들린 듯 붓을 들었고, 물방울 회화는 그렇게 탄생했다. 1971년 어느날이었다.

1973년 파리에서 개최한 개인전에서 그의 물방울 그림은 주목받기 시작했다. 초기 김창열은 에어스프레이(Air spray) 기법으로 극사실적인 물방울을 그렸고, 점차 캔버스와의 물리적 관계를 재고하면서 얼룩, 콜라주기법을 도입하는 등 작업의 형식을 확장해 나갔다.

김창열의 물방울은 단순한 물질적 형상을 넘어, 동아시아 철학의 전통과 깊은 접점을 이룬다. 또 초현실적 감각도 불러일으키는데 전시에는 1973년 초기 물방울부터 후기 물방울까지 대표작들이 망라됐다.

그러나 물방울의 등장은 우연의 산물이 아니었다. 오랜 시간에 걸친 실험과 고민 끝에 이룬 필연적 발견이었다. 특히 물방울은 언제 어디에 맺히든 '구'(球)의 형태를 띠며, 이전 앵포르멜 시기 작품에 자주 등장하던 '구멍'의 이미지와도 맞닿아 있다. 작가가 오랫동안 탐구해온 구체의 조형적 변주가 물방울로 이어진 셈이다.

김창열의 물방울은 사실적이면서도 실재와 환영 사이의 경계를 자유롭게 넘나든다. 에어 스프레이 기법을 활용한 초기 물방울은 거친 생지, 모래, 나무같은 바탕 위에 놓이는데, 물방울이 그 바탕에서 자연스럽게 생겨난 듯한 느낌을 준다. 1970년대 후반에는 물방울의 얼룩 자국이 등장했고, 1980년대에는 회화적인 표현과 콜라주 등 다양한 변화가 이어진다.

김창열에게 물방울은 단순한 자연의 이미지가 아니라, 정화수이자 눈물, 소변, 생명, 무(無)에 이르기까지 존재의 다양한 상태를 아우르는 상징이자 기표다. 그의 물방울은 마침내 삶과 죽음, 실재와 허상을 넘나들며 존재에 대한 깊은 질문을 품은 조형언어로 귀결된다.

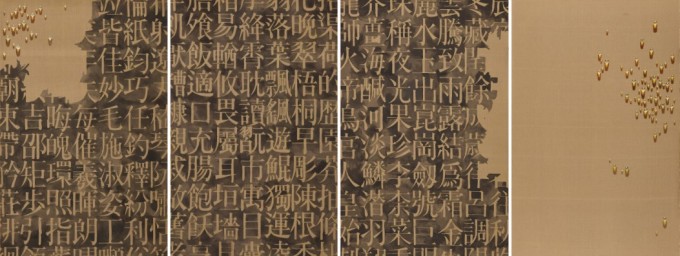

◆마지막 장 '회귀'=김창열의 대형 물방울 그림을 너른 전시실에서 마음껏 감상할 수 있는 섹터다. 관객은 천자문 작업에서 나타나는 언어와 이미지의 관계를 통해 작가의 '창작과 사유의 근원'을 조우하게 된다. 1980년대 중반 김창열은 화면에 문자를 도입하며 새로운 표현세계를 활짝 열어젖혔다. 르 피가로 등 신문지 위에 물방울을 그리던 작가는 글자와 이미지가 맺는 긴밀한 관계에 깊이 빠져들었고, 이는 천자문을 활용한 '회귀'연작으로 이어졌다. 작가에게 천자문은 단순한 글자라기 보다 자연과 우주의 질서를 인식하는 기호였다.

천자문은 작가의 유년기와도 깊이 연결된다. 김창열은 어린 시절 조부로부터 천자문과 서예를 배웠다. 천자문을 습자지에 쓰듯 작가는 대형 화폭을 글씨로 채워나갔고, 이는 유년으로의 회귀이자 동양적 정서의 환원 의지다. 나아가 깊은 사유의 시공간이기도 하다.

노년에 이르러 김창열의 물방울 그림은 삶과 예술을 잇는 실존적 동반자로, '회귀' 연작은 삶의 상흔을 붓질로 꿰매는 진혼의 행위로 승화됐다. 문자와 물방울이 만나고 오버랩되는 이 후반기 작업은 김창열 예술의 본질을 드러내는 조형적 성취다. 작가 스스로에게는 '존재의 뿌리'를 되묻는 작업이다.

미술관측은 관람객이 작가의 대형작품을 보다 몰입감있게 감상할 수 있도록 가로 7.8m의 대형작품 '회귀'(1991)를 최초로 공개한다. 아울러 작가의 삶과 예술여정을 육성을 통해 들을 수 있는 영화 '물방울을 그리는 남자'의 축약본도 전시실 한켠에서 상영한다.

◆별책부록 8전시실 '무슈 구뜨(물방울씨)'=파리 외곽 팔레조의 마굿간을 떠나 아파트로 거처를 옮긴 뒤, 김창열 작가는 문패에 이름 대신 물방울 하나를 그려 넣었다. 자연스레 그는 '무슈 구뜨(Monsieur Gouttes,물방울 씨)'로 불렸고, 작업실은 예술가와 지인들이 모여드는 사랑방이 되었다.

8전시실에 마련된 작가 관련 아카이브 공간은 김창열의 삶과 예술의 또다른 면모를 비추는 별도의 공간으로, 찬찬히 둘러볼만한 전시물이 여럿이다. 이 곳에서는 작가가 오랫동안 상상력의 원천으로 삼았던 초현실주의 시인 기욤 아폴리네르의 상형시 'Il pleut(비가 온다)'에서 착안해 제작한 경쾌하고 유머러스한 작품 'Il pleut(비가 온다)'(1973)가 소개되고 있다. 물방울로 시의 구조를 번역해낸 이 작품이 전시되는 것은 나라 안팎을 떠나 처음이다.

김성희 국립현대미술관장은 "이번 회고전은 그동안 미흡했던 김창열 작가의 연구를 보완하고, 공백으로 남아있던 시기의 작품을 통해 작가의 예술세계를 총체적으로 살펴보는 계기"라며 "김창열이라는 예술가를 새롭게 발견하고 재정립하는 기회이자, 그의 삶과 예술이 지닌 고유한 미학과 정서를 온전히 마주할 수 있는 시간이 되길 바란다"고 밝혔다.

오는 12월21일까지 계속되는 김창열 회고전의 관람료는 2000원. 만24세 이하와 65세 이상은 무료. 매주 수,토요일 야간개장(오후6~9시)에는 입장무료. 월요일 휴관

art29@newspim.com