정부 지원·3사 투자 맞물리며 조기 상용화 기대감

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 국가정보자원관리원 화재 영향으로 리튬이온 배터리의 안전성 우려가 커지면서 '꿈의 배터리'로 불리는 전고체 배터리가 다시 주목받고 있다. 업계 일각에서는 폭발 위험이 낮은 차세대 배터리로 꼽히는 전고체가 기존 상용화 목표 시기보다 앞당겨질 수 있다는 전망도 나온다.

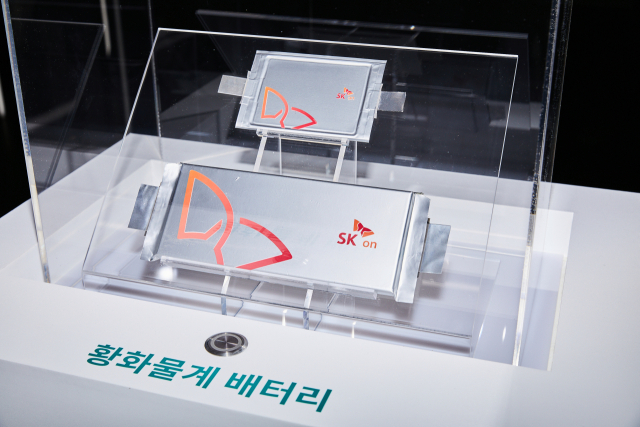

10일 업계에 따르면 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)는 전고체 배터리 기술 개발을 가속화하고 있다. 최근 발생한 잇단 화재 사고로 안전성 강화에 대한 사회적 요구가 커지면서 3사 모두 전해질을 액체에서 고체로 대체하는 차세대 기술 확보에 총력을 기울이고 있다.

전고체 배터리가 주목받는 이유는 안전성과 성능을 동시에 잡을 수 있어서다. 기존 리튬이온 배터리는 액체 전해질이 고온에서 쉽게 발화하는 반면, 전고체 배터리는 불연성 고체 물질로 구성돼 화재 위험이 현저히 낮다. 여기에 에너지 밀도도 30~50% 높아 동일한 크기에서 더 긴 주행거리 확보가 가능하다. 전고체 배터리를 '꿈의 배터리'라고 부르는 이유다.

국내 기업 중에서는 삼성SDI가 가장 빨리 상용화할 것으로 기대된다. 황화물계 전고체 배터리를 오는 2027년 양산한다는 것을 목표로 파일럿 라인을 가동 중이다. 최근에는 전고체 전지 최대 난제를 다룬 원처 기술을 특허 등록하기도 하면서 상용화 생산에 대한 기대감을 높이기도 했다.

LG에너지솔루션은 2030년 전고체 배터리 양산을 목표로 충북 오창공장에 전고체 파일럿 라인을 건설 중이다. SK온도 대전 미래기술원에 전고체 배터리 파일럿 플랜트를 완공하고 상용화 시점도 2029년으로 1년 앞당겼다.

기업들의 기술 개발과 맞물려 정부도 차세대 배터리 기술 조기 상용화를 위한 지원을 확대하고 있다. 산업통상자원부는 산·학·연과 전고체 배터리, 리튬금속 배터리, 리튬황 배터리 등을 개발하기 위한 공동 R&D를 추진 중이다. 2028년까지 총 1824억원이 투입된다. 앞서 지난해에는 중대형 배터리에 적합한 황화물계 전고체 배터리 개발을, 올해 5월에는 소형 배터리에 적합한 고분자계 전고체 배터리 기술 개발을 지원 의사를 밝혔다.

기업과 정부가 동시에 속도를 내자 배터리 업계에서는 전고체 배터리의 상용화 시점이 앞당겨질 가능성을 조심스럽게 전망한다. 배터리 업계 한 관계자는 "최근 화재 사고를 계기로 소비자 안전에 대한 인식이 급격히 강화됐다"며 "기업과 정부가 한 뜻으로 움직이면 전고체 상용화 일정이 빨라질 여지는 충분히 있다"고 말했다.

다만 기술적 난관은 여전히 남아 있다. 전고체 배터리는 고체 전해질의 이온 전도율이 액체 전해질보다 낮아 충전 속도가 느리고, 셀 제조 과정에서 전극과 전해질 간 접합 부위에 균열이 발생하기 쉬워 대량 양산이 쉽지 않다. 또한 생산 단가가 높아 초기 시장 진입에 어려움이 예상된다는 점도 과제로 지적된다.

이에 업계에서는 R&D 투자 외에도 정부와 산업계가 공동으로 기술 검증과 안전 인증을 시행하는 시스템을 구축해야 한다고 강조한다. 기업 단독으로는 대규모 설비 투자와 시험 인증 비용을 감당하기 어렵기 때문에 공공 인프라를 통한 지원이 필수적이라는 설명이다.

기술적·경제적 과제에도 불구하고 전고체 배터리 시장의 성장 가능성은 국내외에서 모두 높게 평가받고 있다. 완성차 업체들의 전기차 전환 가속화와 안전성에 대한 소비자 요구 증가가 시장 확대를 견인할 것이란 분석이다. 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 전고체 배터리의 글로벌 시장 규모는 2030년 400억 달러(약 58조원)에 달할 전망이다.

배터리업계 또 다른 관계자는 "화재 사고로 안전성이 최우선 과제로 떠오르면서 전고체 배터리에 대한 시장의 관심도는 어느 때보다 높다"며 "기술적 난관을 먼저 해결하는 기업이 차세대 배터리 시장을 선점하게 될 것"이라고 말했다.

aykim@newspim.com