"AI 활용 높을수록 일자리 감소 위험↑…새 일자리 창출돼 전체 일자리 예측 불가"

[서울=뉴스핌] 온종훈 선임기자 = 생성형 인공지능(AI)을 활용한 경우 업무시간이 주당 40시간 중 1.5 시간(3.8%) 줄어들고 잠재적인 생산성 향상 효과는 최대 1%로 추정됐다.

한국은행은 18일 BOK 이슈노트 시리즈인 'AI의 빠른 확산과 생산성 효과:가계조사를 바탕으로'라는 보고서를 통해 이같이 분석했다.

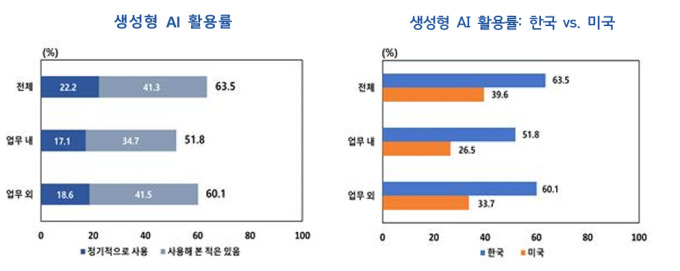

보고서에 따르면 국내 근로자 중 생성형 AI를 한 번이라도 사용한 비율은 전체의 63.5%였으며 정기적 사용자는 22.2%, 시험적 사용자는 41.3%로 나타났다. 업무목적으로 한정해도 51.8%로 과반을 넘었으며 이중 정기적 업무 사용자는 17.1% 였다.

이는 미국의 AI 업무 활용률 26.5%의 약 2배 수준이며, 인터넷 상용화 3년 후 활용률(7.8%)보다 8배 높다. 한은은 이같이 빠른 확산은 인터넷망 등 기반 시설이 구축된 점과 AI 기술의 범용성에 기인한다고 분석했다.

구체적으로 남성, 청년층, 고학력자, 고소득자가 높은 활용률을 보였으며 직업별로는 전문직, 관리직, 사무직이 앞섰다. 남성(55.1%)이 여성(47.7%)보다 높고, 청년층(18~29세, 67.5%)이 장년층(50~64세, 35.6%)보다 두 배 가까이 높다. 학력별로는 대학원 졸업자(72.9%)가 대졸 이하(38.4%)보다 월등히 높았다.

비교적 활용률이 낮은 직업에서도 30%가 넘는 근로자들이 AI를 활용하는 것으로 나타나, 직업군 전반이 AI를 폭넓게 사용하고 있는 것을 확인됐다.

한은은 생성형 AI 활용 시 업무시간이 평균 3.8% 감소, 즉 주 40시간 기준으로 1.5 시간 단축됐으며 이로 인한 잠재적인 생산성 향상 효과는 최대 1.0%로 추정했다. 이는 미국(1.1%)과 유사한 수준인데, 우리나라는 AI 활용률이 상대적으로 높은 반면 업무시간 감소율(미국 5.4%)이 다소 낮게 나타났다.

또 업무시간 단축 효과는 경력이 짧은 근로자에게 더 크게 나타나 AI가 업무 숙련도 격차를 완화하는 '평준화 효과'를 가져온 것으로 가져온 것으로 해석된다.

한은 관계자는 생산성 향상효과 1%에 대해 "근로자들이 AI활용으로 줄어든 업무시간에 여가를 즐기지 않고 추가적인 생산활동을 했다는 가정하에 산출된 수치다"며 "예를 들어 2022년 4분기 챗GPT 출시 이후 올해 2분기까지 국내총생산 GDP는 3.9% 성장했는데 이중 생성형 AI 도입의 잠재 기여도가 1.0%포인트(p)라고 해석할 수 있다

보고서는 또 생성형 AI와 달리 자율로봇과 협업하는 근로자, 즉 물리적 AI에 노출된 근로자 비중은 현재 11% 수준이며 앞으로 27%까지 확대될 것으로 예상했다.

이 관계자는 또 AI도입 확산으로 일자리가 줄어들 것이라는 우려에 대해 "AI 활용도가 높은 일자리일수록 일자리가 감소하는 리스크로 발전할 수 있다"며 "모든 자동화는 일자리를 줄이지만 생산성을 높이면 새로운 일자리가 창출되기때문에 총 일자리를 예측하는 것은 불가하다"고 설명했다.

보고서는 우리 근로자들은 미국 근로자에 비해 AI가 긍정적 영향을 미칠 것(응답률 48.6%)으로 봤으며 AI 기술발전 기금 참여에도 적극적인 지불의사(32.3%)를 보여 앞으로 5년간 38조원의 기금 조성이 가능하다고 예상했다.

ojh1111@newspim.com