[뉴스핌=정연주 기자] 한 나라의 총 대외채무 중 단기에 갚아야 할 채무 비중이 낮으면 무조건 외채건전성이 좋은 것일까? 꼭 그렇지만은 않다. 채무의 성격과 발생 이유 등에 따라 천차만별로 달라질 수 있어서다.

실제 주요 선진 20개국(G20)을 보면 총 대외채무 중 단기외채 비중이 낮은 곳은 브라질과 인도네시아 등이다. 재정 부담이 큰 것으로 알려진 신흥국에 쏠려 있는 셈이다. 한국의 단기외채 비중도 평균보다 낮은 수준이다. 반면 영국 등 비교적 견실한 선진국의 단기외채 비중은 최대 70%에 육박해 하위권에 머물렀다.

9일 한국은행에 따르면 6월 말 현재 한국의 대외채무 대비 단기외채 비중은 29.5%로 G20 국가 중 11위로 집계됐다. 이는 G20 국가 평균치 39.3%를 밑도는 수치다. 비중이 가장 낮은 국가는 브라질(8.4%)이며, 이어 러시아연방(9.1%)과 인도네시아(15%) 순이었다.

G20 중 해당 비중이 가장 높은 국가는 일본(75.7%)이다. 영국(66.6%)과 중국(64.9%)이 그 뒤를 이었다. 미국은 30.7%로 한국 다음인 12위를 기록했다.

선진국의 경우 단기외채는 외화조달을 위한 것이라기 보단 투자용으로 조성된 부채가 많다. 실제 영국은 전통적인 세계 금융시장 허브로 투자성 자금이 활발히 오가는 곳이기도 하다.

문제는 신흥국이다. 신흥국의 단기외채 비중이 비교적 낮은 것은 정부의 정책적 노력 영향이 크다. 특히 브라질은 소위 1930년 이후 최악의 경기 침체를 겪고 있음에도 단기외채만큼은 어떻게든 관리하겠다는 정부 의지가 강하다. 1997년 한국이 겪었던 외환위기를 수차례 접했던 경험이 있어서다.

그렇다고 브라질의 외채 성격이 건전한 것은 아니다. 브라질의 단기외채 비중은 한국보다 월등히 낮지만 세부적으로 보면 외채 부담이 여실히 드러난다. 경제활동으로 돈을 얼만큼 벌 수 있는지, 즉 상환능력을 고려한 브라질의 GDP대비 총외채 비중은 33.5%에 달한다.

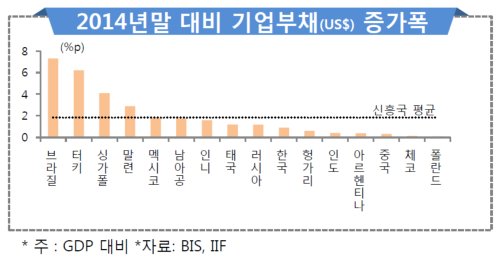

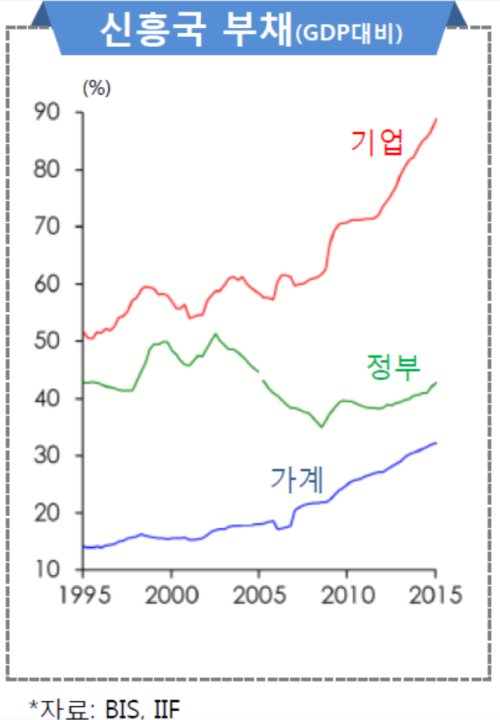

무엇보다 달러 부채 급증세가 심상치 않다는 평가다. 기업들이 자국화폐가 아닌 다른 통화로 외채를 조달한 규모가 2008년 이후 신흥국 전반적으로 크게 늘고 있다.

김권식 국제금융센터 신흥국팀장은 "브라질의 단기외채 비중은 10년 전에 비해 상당히 개선됐다"면서도 "신흥국 전반적으로 금융불안 경험이 있어 각 정부가 인위적으로 방어하려 하기 때문에 해당 수치만을 두고 불안의 정도를 가늠하기 어려운 측면이 있다"고 말했다.

그는 "중요한 것은 달러 등 자국화폐가 아닌 쪽으로 외채가 얼만큼 증가했냐는 것이다. 브라질 뿐 아니라 신흥국 전체 기업의 외채 증가폭이 큰 상황"이라며 "2008년 이후 전반적인 외화차입이 상당부분 있었다. 유동성 변수에 따라 상환 위험이 커질 수 있는 상황"이라고 지적했다.

그렇다면 한국의 외채건전성은 어떨까. 기획재정부는 지난 7일 '2015년 3분기 외채동향 및 평가'에서 "외채 감소와 대외채권 증가 등으로 외채 건전성과 지급능력 지표가 전분기 대비 개선됐다"고 밝혔다. 해외 전문가들도 대체로 우리나라 외채 수준에 큰 문제가 없는 것으로 평가하고 있다.

다만 한국과 연관성이 큰 미국 금리 인상과 중국의 경기 불안 등 G2리스크가 대외 불안 요인으로 자리잡고 있다는 점은 글로벌 유동성 흐름을 크게 흔들 수 있는 대목이다.

홍경희 한은 국외투자통계팀 차장은 "여러 대외 변수를 주의 깊게 지켜봐야 할 필요가 있는 시점이다. 하지만 한국의 외채건전성은 과거에 비해 월등히 개선된 것은 사실"이라고 말했다.

[뉴스핌 Newspim] 정연주 기자 (jyj8@newspim.com)