- 우리금융 민영화·현대건설 매각 줄줄이 해 넘겨

- 하나금융, 외환은행 인수 이슈 '뜨거운 감자'로

[뉴스핌=한기진 기자] 우리금융그룹 민영화, 현대건설 매각, 하나금융지주의 외환은행 인수 등 줄잡아도 20조원 가까운 규모의 인수합병(M&A)이 해를 넘기게 됐다.

7조원대로 예상되는 우리금융 지분 매각은 매각 주체인 정부가 ‘중단’을 선언했고, 현대건설 인수전은 5조 5100억원을 인수가격으로 써낸 현대그룹의 우선협상대상자 자격 박탈로 파행을 향해 치닫고 있다. 하나금융의 외환은행 인수(가격 4조 6888억원)만 내년 2월 마무리를 목표로 차근차근 절차를 밟고 있어 성사 여부에 관심이 쏠리고 있다.

2010년 마무리될 듯 했던 빅 M&A건들이 해를 넘기게 됐다. 금융권에서는 반드시 내년에 마무리해야 다음 단계의 M&A인 하이닉스반도체, 대우조선해양 매각이 이뤄질 것으로 관측한다. 또 금융시장 질서재편도 또 한 단계를 마무리할 수 있을 전망이다.

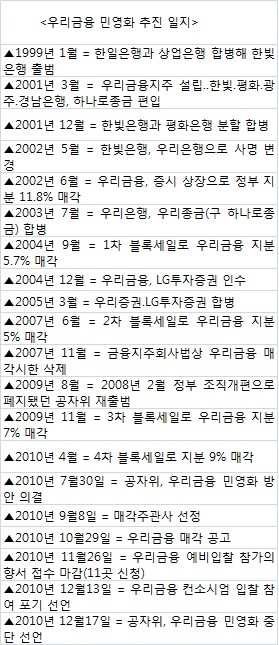

◆ 실패 가능성만 높인 우리금융 민영화 일시 중단

지난 7월 30일 ‘우리금융 지분 매각’ 관련 금융위원회 브리핑, 민상기 공적자금관리위원회 위원장(서울대 교수)은 “우리금융의 지분을 보다 많이, 높은 가격에 사겠다는 입찰자가 유리하다”고 말했다. 우리금융 민영화를 입찰자간 유효경쟁을 붙여 성공시키겠다는 취지였다.

지난 7월 30일 ‘우리금융 지분 매각’ 관련 금융위원회 브리핑, 민상기 공적자금관리위원회 위원장(서울대 교수)은 “우리금융의 지분을 보다 많이, 높은 가격에 사겠다는 입찰자가 유리하다”고 말했다. 우리금융 민영화를 입찰자간 유효경쟁을 붙여 성공시키겠다는 취지였다.

기대와 달리, 경영권을 인수하겠다고 나선 곳은 독자적 민영화를 추진한 우리금융 사주조합 중심의 우리금융컨소시엄 밖에 없었다. 경쟁입찰 자체는 성립하지 않았고, 우리금융컨소시엄은 경영권 프리미엄(웃돈)을 깎아달라고 요구했다.

결국 정부는 민영화 작업을 일단 중단하고 새 틀을 짜기로 결정했다. 이유는 이랬다. “유력한 인수후보가 없는 상황에서 입찰 절차를 형식적으로 진행하면 시장에 불확실성과 불필요한 비용만 발생시킨다.”

하지만 제대로 된 준비없이 매각을 진행했기 때문이라는 비판이 금융권에서 제기됐다. 인수할지 매각할지 방침조차 없었고, 유효경쟁이 성립하지 않을 경우 입찰을 어떻게 진행할지에 대한 사전 대비책도 없었기 때문이다.

공자위가 블록세일(지분을 쪼개 파는 것)과 수의계약 등 다양한 방안을 검토한 후 대안을 마련하기로 했지만, 정확한 시점을 밝히지 않았다. 지난 10년간 세 차례에 걸쳐 공적자금이 투입돼 대표적 민영화 실패 사례로 지적돼온 우리금융 매각작업이 언제까지 표류할지 점치기 어려운 상황이 됐다. 금융권에서는 “우리금융 민영화를 정부가 과감하고 조속히 추진하지 않으면 MB정권이 후반기로 넘어가는 시점에서 마무리하기는 쉽지 않을 것”이라는 전망이 나온다.

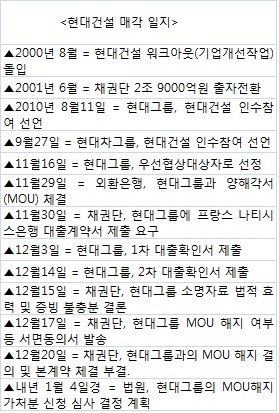

◆ 원칙과 룰 부족 채권단, 현대건설 M&A 이전투구 치달아

현대건설 인수전은 진흙탕 싸움의 전형을 보여줬다.

채권단은 ‘딜(deal)을 깨겠다’며 인수자금을 증빙하라고 현대그룹을 압박했고, 이를 끝까지 거부한 현대그룹은 우선협상대상자 자격을 얻은 지 한달 만에 박탈당했다. 그러자 현대그룹은 채권단을 향해 소송으로 맞섰고 예비협상대상자인 현대자동차그룹도 혼탁한 판에 한 몫 거들었다.

사태의 시발점은 현대그룹이 밝힌 인수자금 조달계획 5조 5100억원 중 프랑스 나티시스은행으로부터 대출받은 1조 2000억원에 대해 의혹이 제기되면서다. 실제 인출이 어려운 자금이거나, 풋백옵션 등 과도한 금융조건이 달려있을 것이라는 지적이었다. 대출주체인 현대상선 프랑스법인의 총자산이 33억원에 불과한데, 이 같은 규모의 대출은 석연치 않아 의혹을 샀다.

사태의 시발점은 현대그룹이 밝힌 인수자금 조달계획 5조 5100억원 중 프랑스 나티시스은행으로부터 대출받은 1조 2000억원에 대해 의혹이 제기되면서다. 실제 인출이 어려운 자금이거나, 풋백옵션 등 과도한 금융조건이 달려있을 것이라는 지적이었다. 대출주체인 현대상선 프랑스법인의 총자산이 33억원에 불과한데, 이 같은 규모의 대출은 석연치 않아 의혹을 샀다.

채권단은 현대그룹을 우선협상대상자로 선정한지 1주일이 지나자, 나티시스은행 대출에 대해 소명하라고 요구했다. 당초 예정된 현대건설 매각 양해각서(MOU)체결도 11월 29일로 미뤘다. 현대그룹은 발끈했다. 현대차그룹을 의혹을 퍼뜨린 용의자로 지목하고 명예훼손 및 허위사실 유포로 고소했다. 채권단에는 인수자금 소명자료 요청에 불응하겠다고 통보했다.

이 과정에서 채권단내 갈등도 불거졌다. 당초 MOU체결을 미뤄, 현대그룹에 압력을 넣으려 했던 계획이 있었다. 정책금융공사는 현대그룹측의 나티시스은행 대출 소명전까지는 MOU 체결을 미루려 했지만, 채권단 주관은행인 외환은행은 MOU를 단독으로 체결했다. 체결 지연시 법적책임을 져야 하고, 체결 위임권을 갖고 있기 때문에 법적으로 문제될 게 없다는 이유를 들었다.

채권단은 현대그룹에 12월 14일까지 자금증빙을 위한 대출계약서 및 부속서류 또는 구속력있는 텀시트(Term Sheet∙계약내용협의서)를 제출하라고 최후통첩을 보냈다. 현대그룹은 이를 거부하고 대출확인서 제출로 대신했고, 채권단은 제출자료는 법적 효력과 의혹 해소에 불충분하다는 결론을 내렸다. 마침내 채권단 주주협의회는 20일 서면동의서를 통해 현대그룹과의 MOU를 파기하고 우선협상대상자 자격을 박탈하기로 가결했다.

◆ 하이닉스 대우조선해양 매각 차질 빚을까 우려

현대건설 매각은 장기적으로 표류할 가능성이 크다.

채권단이 현대상선 경영권 보장과 이행보증금(2755억원)을 반환해주겠다는 중재안에 대해 현대그룹은 여전히 묵묵부답으로 일관하고 있다. 법원에서 제기한 MOU 해지 금지 가처분 소송 결과를 기다려, 소송전을 준비한다는 관측이 우세하다.

재판부가 지난 24일 열린 2차 심리에서 밝힌 가처분신청 수용여부 결정 시한인 내년 1월 4일경은 돼야 현대건설 인수전의 향방을 점칠 수 있을 것으로 보인다. 하지만 법원 결정이 무엇이든 채권단과 현대차그룹이 한편으로, 현대그룹과 소송전을 벌일 것이란 전망이다.

이 같은 사태는 재벌 간 경영권 분쟁, 채권단간 이해충돌, 하루빨리 한국을 떠나고 싶은 외국계 투기자본 등이 뒤엉켜 벌어졌다는 분석이 나온다. 또 결과적으로 앞으로 진행될 M&A에 좋지 못한 선례를 남겨, 차질을 빚을 수 있다는 우려도 나온다.

금융권 관계자는 “금호그룹의 대우건설 인수에 따른 부실로 승자의 저주 우려가 큰 상황에서 현대그룹이 제대로 된 자금증빙을 못해 사단을 불러온 책임이 있다”면서도 “채권단 일부에서도 눈치보기로 일관성 있고 결단력 있게 일을 처리하지 못했다”고 말했다. 이 관계자는 또 “하이닉스와 대우조선해양 등 큰 매각 물건이 많은데 현대건설 인수 표류로 차질을 빚을까 우려된다”고 했다.