[서울=뉴스핌] 조용준 논설위원 = 조선 중종 20년(1525년) 간행된 문신 성현(成俔)의 수필집 <용재총화(慵齋叢話)>는 지금의 용산 이태원(梨泰院)을 '오얏나무 이(李)'가 사용된 '李泰院'이라 쓰면서 이렇게 묘사했다.

"이태원(李泰院)은 목멱산(남산의 원래 이름·'남산'이란 명칭은 일제 잔재다) 남쪽에 있는데, 그곳에는 맑은 물이 산으로부터 쏟아져 내려오고, 운종사(雲鐘寺) 동쪽에는 아름드리 소나무 크고 깊은 골짜기에 가득하니 성안의 아녀자들이 피륙의 빨래와 표백을 위해 모여들었다."

이를 볼때 이태원은 목멱산에서 내려오는 맑은 물에 오얏나무 꽃이 흐드러지게 피어나는 풍치 좋고 아름다운 동네였다는 사실을 알 수 있다.

그런데 평화롭고 조용한 이 마을은 임진왜란 때 가토 기요마사(加藤淸正) 부대가 들이닥치면서 그야말로 풍비박산이 난다. 가토의 왜군은 운종사를 병영으로 삼아 주둔했는데, 공교롭게도 운종사가 비구니 절이었다. 그러니 이곳의 여승들은 모두 겁간을 당하고 저항하는 자들은 죽임을 당했다. 당시 가토 부대가 약 2만8천여 명이었던 것으로 전해지니, 운종사 비구니들뿐만 아니라 이태원 주민 아녀자들의 피해도 극심했으리라 여겨진다.

가토 부대는 이후 북쪽으로 올라가면서 절을 불태웠고, 이에 오갈 데가 없어진 비구니들은 마을 수호신의 제당인 부군당(府君堂)에 들어가 살았다. 왜군 철수 후 능욕으로 배가 불러오기 시작한 마을 아녀자들도 하나 둘 이곳으로 모여들어 근방에 토막을 짓고 비극적인 삶을 연명했다.

이 일대가 '다를 이(異)'와 '아이밸 태(胎)'를 쓴 '異胎院'으로 널리 불려지게 된 것은 바로 그 즈음의 일이다. 종자가 다른 아기를 임신했다는 데서 유래한 별칭이다. 여기서 한발 더 나아가 아예 '잉태원(孕胎院)'이라는 노골적인 지명으로도 불렸다.

이렇게 '李泰院'에서 '異胎院'이 되었다가 지금의 '梨泰院'이 된 것은 조선 17대 효종(1619 ~ 1659) 때였다. 이곳에 배나무가 많다고 하여 '배나무 이(梨)' 자를 써서 지금의 표기로 굳어졌고, 지금까지 사용되고 있다.

그런데 이태원과 부근 용산의 비극은 그때부터 시작이었다. 1882년에 고종 임금의 요청을 받고 임오군란(壬午軍亂)을 진압하러 온 청나라 군대가 용산에 주둔했다.

경술국치 직후 순절(殉節)한 구한말 학자 황현(黃玹)의 <매천야록(梅泉野錄)>은 청나라 군대 수장인 마건충이 흥선대원군을 용산 주둔지에 초청한 뒤 납치했다고 전한다. <고종실록> 역시 고종 19년(1882년 8월 26일) 대원군의 피랍 장소가 용산 둔지미(屯地尾)라고 적고 있다.

그럼 '둔지미'는 지금의 어디일까. 바로 지금의 미군기지 터다. 이에 대해 말하기 전에 우선 '용산(龍山)'이라는 지명부터 살펴보자.

'용산'은 이름에서 알 수 있듯 엄연한 산 이름이다. 그럼 강남과 맞먹는 금싸라기 땅 용산의 명칭이 시작된 '용산'은 대체 어디 있었을까. 마포 공덕역 뒷편의 도화동 높은 구릉에 아파트 단지들이 빼곡하게 들어서 있고, 그 정상에 천주교 용산성당(행정지역으로는 산천동)이 있는데, 그곳이 바로 용산이다. 용산성당이 들어선 한강변 해발 해발고도 76.7m 높이 봉우리가 바로 엄연히 이름이 있는 '용산'이었다.

배우리 전 한국땅이름학회장은 이렇게 설명한다. "용산은 한강가에 솟은 산 이름으로 마치 용이 물을 마시는 모양이라고 해서 붙여진 이름이다. 고려 때 이색·이인로 같은 문인들도 용산의 경치를 시로 읊었다. 지금 부르는 '용산'이라는 이름은 일제 때 일본인들이 한강로 일대를 정비해 자기들 주거지로 삼고, 근처에 기차역·다리(한강대교)·큰길을 만들면서 '새 용산'이란 뜻의 '신용산'이라 한 데서 나온 것이다."

그러니 '용산'은 정작 용산(구)에는 없고 마포(구)에 있다. 일제가 만든 '신용산'에서 지금의 용산 이름이 굳어졌다. 김천수 용산문화원 연구실장도 "용산 정상을 중심으로 만리재·용마루고개 일대를 수백년 전부터 '용산'이라고 불렀다"고 설명한다. 지금 우리들이 알고 있는 남산 남쪽 너른 구릉지대를 통칭하는 용산이 사실은 마포와 경계선상에 위치한 야트막한 봉우리 이름에서 출발한 것이다.

한성판윤을 지냈고, 김홍도의 스승이었던 서화가 표암 강세황((姜世晃·1713~1791)은 72살이 되는 1784년 지금 미군기지가 들어서 있는 둔지미에 있는 해발 70m 높이 작은 언덕 둔지산(屯芝山)에 정자를 짓고 살았다. 이름하여 '두운지정(逗雲池亭)', 구름이 머무는 못(池)을 둔 정자다.

강세황은 문집 <표암고(豹菴稿)>에서 둔지산 일대를 이렇게 묘사한다.

"도성의 남대문을 나서 꺾어져 조금 동쪽으로 10리 못 미친 곳에 둔지산이 있다. 봉우리와 바위, 골짜기가 있는 것은 아니지만 산이라는 명칭이 있고 둔전(屯田)을 둔 땅은 없지만 둔전의 땅이라는 이름이 있다. 이는 정말 따져 힐난할 것은 되지 못한다. 들길이 구불구불하고 보리밭 두둑이 높았다 낮아지는데, 마을 수백 가가 있다. 두운지정은 그 서북쪽에 걸터앉아 있다. 기와 수십 칸인데 대략 앉거나 누울 정도는 된다. 작은 누각 한 칸이 크고 작은 두 개의 못을 내려다보고 있다. 연꽃을 심고 물고기를 키운다. 수양버들을 빙 둘러 심었다. 앞으로 관악산과 동작나루를 마주하고 있다. 첩첩의 봉우리가 병풍을 친 듯하고 흰 모래가 비단을 펼쳐놓은 듯하다."

이 문장을 읽노라면 예전 둔지산의 풍경과 그의 정자가 한 폭의 그림처럼 다가온다. 둔지미는 이렇게 아름다운 땅이었다. 그런 곳에 청나라 부대에 이어 일본군 부대가 다시 진주하고 병영을 만든다. 1904년 러일전쟁 발발 직후의 일이었다. 러시아와의 승부를 위한 군사기지 확보를 목적으로 용산이 선정됐던 것이다.

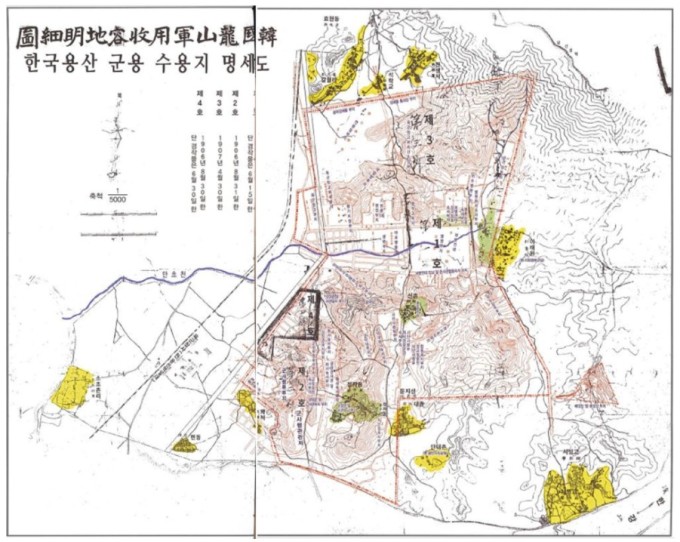

지난 2월 7일 발행된 이순우 민족문제연구소 책임연구원의 <용산, 빼앗긴 이방인들의 땅> 제1권은 "일제가 이른바 한일의정서(1904년 2월 23일)에 근거하여 서울 지역에서 일본군 주둔을 위한 대상지로 정한 곳은 갈월리(갈월동), 이태원, 둔지미, 서빙고 일대였다"고 말한다. 그러면서 "이곳은 원래 둔지방(屯芝坊)에 속한 지역이었으나 편의상 용산 군영지로 명명했기 때문에 이로부터 일본 군영지는 곧 용산이라는 등식이 성립"됐다고 설명한다.

당초 이 지역을 대상으로 일본측이 징발을 요구한 면적은 무려 300만 평에 달할 정도로 대규모였다. 이렇게 형성된 일본군 기지가 곧 주한 미군기지의 토대가 됐다.

용산은 한국 청년들이 전쟁터로 끌려가는 거점이 되기도 했다. 지원병 제도라는 허울 아래 강제징병 절차 역시 이곳에서 진행됐다. 일본군 사교 클럽인 용산해행사가 그런 모집 장소로도 활용됐다.

용산역도 식민지 한국 철도의 분기점 역할을 맡았다. "러일전쟁의 원활한 수행을 위해 일제가 이곳을 군용철도인 경의선의 분기점으로 설정하면서 용산역 일대 지역의 위상은 크게 변하기 시작했다" "용산역은 경의선과 더불어 경원선의 분기점으로 설정됨에 따라 그야말로 철도 운행의 요충지라는 위상을 차지하게 되었다"고 책은 설명한다.

용산은 연합군포로수용소 부지로도 활용됐다. 1942년 2월 15일 일본군의 싱가폴 함락 뒤의 일이었다. 태평양전쟁 초반에 일본이 승승장구하는 과정에서 발생한 대규모 연합군 포로들이 식민지 한국에까지 오게 됐던 것이다.

1942년 2월 28일에 조선군참모장 다카하시 다이라(육군 소장)가 육군차관 기무라 헤이타로(육군 중장)에게 보낸 '포로수용'에 관한 전문(電文) 내용을 보면 "반도인(조선인)의 영·미 숭경 관념을 일소하고 필승의 신념을 확립시키기 위해 매우 유효하므로 ······ 영·미 부로(俘虜) 각 1천 명을 조선에 수용하고 싶다"는 구절이 포함되어 있다.

영·미 숭경 관념을 불식시키는 동시에 일본 숭경 관념을 심어주기 위해 용산에 연합군 포로수용소를 세웠던 것이다. 이에 따라 청파동 신광여고 자리에 '조선부로수용소'가 들어섰다.

남영동(南營洞)이라는 지금의 지명 역시 기구하다. 조선 초에는 한성부 성저십리 지역이었고, 영조 때 한성부 남부 둔지방 이태원계의 일부가 된 이곳은 1914년 경성부 한강통에서 1941년에 '연병정(練兵町)' 되었다. 용산 일본군 연병장 앞에 있다고 하여 생겨난 이름이다. 그랬다가 해방 이후 1946년 '남영동'으로 돌변해 굳어졌다. 이는 남쪽의 군영(軍營)에서 유래한 이름이니, 지금이라도 바뀌어야 할 치욕의 지명이다.

지금 국방부가 들어서 있는 자리 역시 조선총독 관저가 있던 곳이다. 사실 용산동3가 삼각지 바로 옆 들머리 언덕배기의 국방부 청사 땅은 원래 집단 묘역이었다. 즉 무덤들이 산을 이룬 공동묘지였다. 일제는 그런 무덤산을 밀어버리고 조선 주둔 일본군 상설 2개 사단 중 하나인 경성 주둔 20사단 40여단 주둔지로 만들었다. 이에 따라 40여단 사령부와 관사들이 들어섰다. 당시 여단장 관사는 지금도 육군참모총장 서울사무실 건물로 남아 있다.

그런 터에 네오바르크 양식의 호화롭기 짝이 없는 조선총독 관저가 들어섰다. 그런데 총독 관저 자리는 원래 조선 주둔군 사령관의 관저가 있던 곳이었다. 일본 육군대신이자 초대 조선총독이었던 데라우치 마사타케(寺内正毅)는 한강 전망이 뛰어난 이곳을 탐을 내 후배인 조선주둔군 사령관 하세가와 요시미치(長谷川好道)를 압박해 총독 관저로 바꿔버렸다. 이에 따라 사령관저는 미8군 영내 드래곤 호텔이 있는 둔지미로 옮겨갔다.

조선총독 관저는 해방 이후 미군 장교 숙소와 연회장으로 사용됐고, 한국전쟁 때 폭격으로 박살이 났다. 1959년에는 미군 병원이 들어섰다가, 우리 국방부가 들어온 뒤 기존 시설물들을 갈아엎고 청사를 신축했고, 2003년 신청사를 다시 만들면서 과거 흔적들은 모조리 사라졌다. 그러니 국방부 터의 기운도 심상치만은 않다.

국방부 청사 자리는 원래 공동묘지였고, 미군부대가 여전히 차지하고 있는 용산은 둔지미의 원래 주민 수천 명이 일본군에 의해 보금자리를 빼앗기고 내쫓긴 자리다. 따라서 풍수지리적으로 음택(陰宅)이고, 흉(凶)한 자리다. 이런 곳을 누군가는 명당으로 지목한 것 같다.

digibobos@newspim.com