"정밀의료로 패러다임 바뀌는 중..바이오뱅크 핵심"

[뉴스핌=박미리 기자] 의료서비스 패러다임이 치료에서 정밀의료로 전화되는 과정에서 빅데이터의 바다 '바이오뱅크'의 수요가 해마다 늘어나고 있다.

바이오뱅크(인체자원은행)는 혈액, 조직, 세포, 혈장, 단백질처럼 사람으로부터 채취한 인체유래물과 유전정보 등을 수집하고 보존해(동결) 연구자들에게 제공해주는 기관이다. 인체유래물과 유전정보 등을 아울러 인체자원이라고 부르기 때문에 '인체자원은행'이라 불리고도 있다.

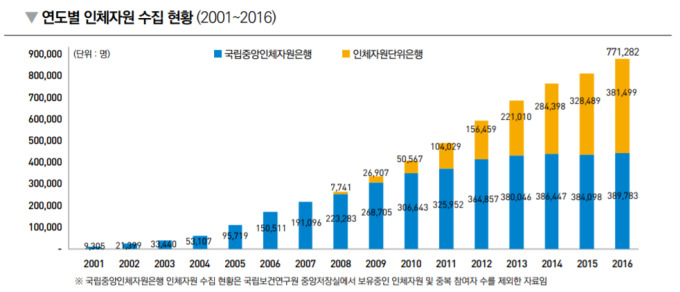

29일 질병관리본부에 따르면 지난해까지 수집된 인체자원은 77만명분에 달했다. 2001년 9305명분이던 인체자원은 2008년 23만명분, 2010년 36만명분, 2012년 52만명분, 2014년 67만명분 등의 순으로 매년 늘었다. 이중 혈장과 혈청 비중이 30%씩 차지했고 연막, 조직, DNA 등이 수집됐다.

이 인체자원들은 국·공립연구소, 대학·의료기관과 바이오산업계 등에 분양됐다. 2008년 58건에 그쳤던 분양건수는 2010년 121건, 2012년 214건, 2014년 271건, 2016년 360건으로 매년 늘었다. 지난해 말까지 1915개 연구과제로부터 751편의 학술논문과 46건의 특허 등의 성과를 창출했다.

국내 바이오뱅크 사업은 2008년부터 본격화했다. 현재 질병관리본부 산하에 국립중앙인체자원은행(오송), 그 밑에 전국 대학병원 소재 인체자원단위은행 17곳이 설치됐다. 김한겸 고려대 구로병원 교수는 "핀란드도 2013년에서야 바이오뱅크법을 만들었다"며 "우리나라가 어떤 나라보다 앞서있다"고 말했다.

국내 뿐만 아니라 바이오뱅크는 최근 전세계적으로 화두로 떠오른 개념이다. 전세계 바이오뱅크 시장은 지난해 1982억달러(약 228조원)에서 2021년 2402억달러(약 277조원)로 성장할 것으로 예측되고 있다.

이는 의료서비스의 패러다임이 치료에서 예측, 정밀의료로 발전할 것으로 관측되는 추세여서다. 이 중 정밀의료는 개인 간 유전적 차이에 따라 맞는 의료 서비스를 제공하는 것을 말한다. 정밀의료 실현을 위해서는 '인체자원' 확보가 필수로 꼽히고 있다.

양현진 신테카바이오 박사는 "신약개발 패러다임이 정밀의료로 바뀌고 있다. 정밀의료는 개인은 다 다르다는 것에 기반해 궁합이 맞는 치료법을 처방하는 것"이라며 "사람들은 다 다른 유전정보를 가지고 있어 그것을 빅데이터하고 통합, 분석하는 것이 중요하다"고 말했다.

다만 아직 국내에서는 바이오뱅크가 상업화로 이어지지 못하고 있다는 지적도 나온다. 김태호 큐어세라퓨틱스 대표는 "바이오뱅크는 글로벌 수준에서 떨어지지 않지만 상용화로 연결하는 시스템이 아쉽다"며 "환자에게 이익을 줄 수 있도록 자산에서 가치를 창출하는 시스템 마련이 필요하다"고 토로했다.

[뉴스핌 Newspim] 박미리 기자 (milpark@newspim.com)