[뉴스핌=이영기 기자] 아시아 금융위기 후 20년 및 글로벌 금융위기 후 10년이 지나간 현재 아시아 국가들의 부채위기에 대한 우려가 나오고 있어 주목된다. 정부와 은행, 기업과 가계 가리지 않고 늘어난 부채는 중국의 철근값에서 호주의 부동산 가격 버블로 이어지고 있기 때문이다.

10일(현지시각) 파이낸셜타임스(FT)는 S&P를 인용, S&P가 신용등급을 매기는 아시아 기업들의 부채 중 향후 4년간 도래하는 만기 규모는 1조 달러에 달한다고 보도했다. 미 달러 표시 부채 비중은 63%이고 유로화 표시는 7%다.

미국의 연방준비제도(Fed)가 금리를 올리면, 대규모 부채를 감당하는 비용이 올라가고 이것이 다시 우려의 대상이 된다는 것이다. FT는 특히 중국 경제 성장의 둔화로 원자재 가격이 춤을 추고, 외환 변동성이 커지는 것이 리스크로 주목된다고 환기했다.

물론 각국 정부가 외환보유고를 늘리고 리스크 헤지도 상당해 개선되고 또 자본시장의 폭이 깊어 대응할 여지가 있다.

하지만 아시아가 세계 경제에 기여하는 정도를 고려하면 이런 부채의 증가는 문제가 될 수 있다. 국제통화기금(IMF)에 따르면 향후 2년의 세계 경제성장률은 3.5%인데 반해 아시아의 경제성장률은 5%를 넘어선다.

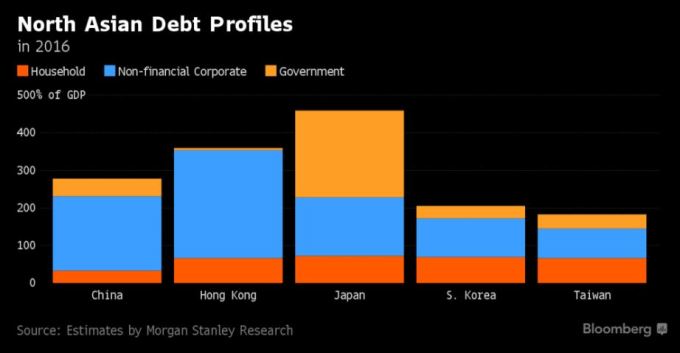

부채가 늘어나는 속도를 보면 안심할 수 없다. 중국은 GDP대비 부채비율이 2005년 158%에서 지난해 258%로 늘어났다.

한국은 가계부채가 1조2000억 달러(1344.2조 원)로 소비에 부담을 주는 수준까지 올라갔다. 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 2015년 기준 회원국 평균 129%에 비해 한국은 가처분소득대비 가계부채 비율이 169%이다.

일본은 정부부채가 GDP의 2.5배를 넘어서 오는 2020년에 첫 재정 흑자를 나타내겠다는 목표를 세워놓은 상태다. 호주도 가계의 부채/소득 비율이 189%로 대부분 주택저당대출이다.

인도도 예외는 아니다. 비록 정부 부채 비율이 70% 수준이지만, 기업부문의 부실 부채가 늘어나고 있어 은행 부문의 부실화가 이슈다.

신용평가사 피치(Fitch)는 "부실 채권이 늘어난다는 것은 정부의 공적자금 투입 필요성이 있다"면서 "하지만 필요 자금 규모는 900억 달러 수준인데 정작 정부 재원은 100억 달러밖에 없다"고 우려했다.

[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)