3월7일 상하이차오르(上海超日)가 중국 채권 사상 처음으로 디폴트(부도)를 냈다. 이어 싱룬즈예(興潤置業)라는 부동산 회사도 디폴트를 선언했다. 회사채시장 불안은 신용경색 우려를 낳고, 금융시장에 위기감을 던지고 있다. 당장 위기가 없다고 해도 신탁만기가 집중된 2분기에 가면 자금대란이 올수도 있다. 앞서 위안화 환율도 2월18일 기점으로 돌연 상승세(위안화가치 하락)로 돌아섰다. 위안화 가치는 2005년 환율개혁 이후 9년만간 상승세를 유지해온 터여서 시장을 혼돈에 빠뜨리고 있다. 성장률도 뚝 떨어지면서 위기감을 가중시키고 있다. 8%를 넘어 10%대에 육박하던 GDP성장률은 목표성장률(7.5%) 달성이 어려운 상황으로 내몰리고 있다. 4월 16일 발표예정인 1분기 GDP성장률이 7.3%좌우로 하락할 것이란 관측이다. 여기에 성장 지주산업인 부동산 거품 붕괴 우려가 나오고, 그림자 금융에 대한 불안감도 갈수록 불거지고 있다.

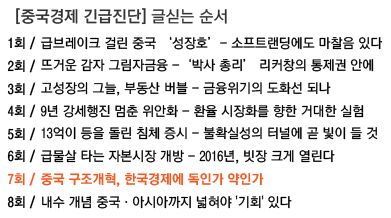

회사채 디폴트와 위안화가치 하락세, 중속 성장 등은 모두 오랜기간 중국경제와 시장에 익숙지 않은 현상들이었다. 중국경제에 시장예측을 거스르고 통념을 뒤흔드는 변화가 불어닥치면서 시장이 술렁거리고 있다. 주가는 1900~2000포인트대에 발이 묶여 있다. 부동산 버블과 위안화 붕괴 등 어두운 전망들이 마구 쏟아지고 있다. 그림자 금융이 차이나리스크의 뇌관이 될 것이라는 극단적 위기론까지 나왔다. 서방 일부 전문가들은 마치 중국 위기를 목도하고 있는듯한 진단을 내놓고 있다. 짙은 불확실성으로 중국 경제앞날 역시 뿌연 스모그에 가려진 형국이다. 국내 시장에서도 중국발 위기가 정말 현실화하는 게 아닌지 우려와 궁금증이 커지고 있다. 이에 뉴스핌은 국내 최고의 중국경제 전문가 3인을 초청, 중국 경제의 정확한 맥을 짚는 긴급 좌담회를 가졌다. 전문가들의 예리한 분석과 깊이 있는 진단을 통해 차이나리스크의 오해와 진실을 풀어보고 ‘스모그에 갇힌’ 중국경제의 좌표가 어디를 향하고 있는지, 우리는 어떻게 대응하고 기회를 잡아야 할지 점검해 본다. <편집자주>

- 중국은 30여 년간 고속성장을 겪은 후 조정을 겪는 과정으로 볼 수 있다. 중국경제 구조조정 과정에서 한국 경제에는 어떤 기회가 있을까?

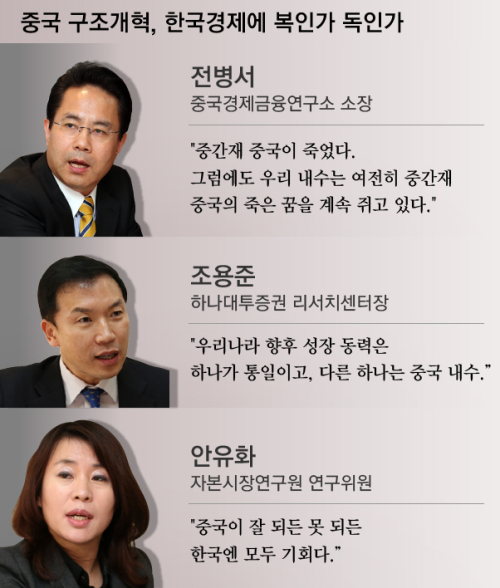

조용준 센터장 : 큰 주제다. 중국이 우리 수출에 미치는 영향이 적게는 25%, 대만과 홍콩을 포함한 중화권 전체로 크게 보면 40%까지 이른다.

중국 구조조정 영향을 가장 크게 받는 곳을 꼽으라고 하면 한국과 미국을 얘기하는데, 이는 역으로 기회가 가장 많다고 볼 수도 있다.

앞서 말한 대로 우리가 몸담고 있는 금융산업도 사실은 금융시장이 구조조정하고 개방하는 과정에서 (중국이) 워낙 큰 시장이니까 위안화 적격 외국인 기관투자자(RQFII) 하나만 받는다고 해도 우리에게는 어마어마한 기회가 될 것이다. 자본시장 외 은행권이나 다른 부분들도 상당히 큰 기회가 될 수 있다. 내수가 커지고 도시화가 진행되고 하는 과정에서 또 다른 한류가 나올 만한 수 많은 기회가 있음은 일일이 다 말할 필요도 없다.

여기 모인 세 사람이 중국을 너무 좋게 얘기하는 것 같긴 한데, 우리나라의 앞으로 성장 동력이 하나는 통일이고, 다른 하나는 중국 내수라고 생각한다. 결국 금융이면 자본시장 개방에서 우리가 어떤 기회를 볼 것인가, 도시화라면 소비재에서 어떤 식으로 할 건가의 문제다. 서비스 산업도 마찬가지고. 이는 제2 성장 동력으로 우리 경제 성장에 큰 동력이 될 것이다. 물론 그보다 더 큰 통일 같은 것도 있지만.

안유화 연구위원 : 중국이 잘 되든 못 되든 한국엔 모두 기회다. 지금 주요 외신들에서 중국 금융위기 온다고들 하는데, 개인적으로는 중국 금융위기가가 오면 좋다고 생각한다. 위안화 평가 절하도 나는 좋다. 원화로 월급받는 입장이기에 위안화가 절상되는 바람에 손실을 많이 봤다(웃음). 만약 중국 구조조정이 성공해 고성장 국가가 되면 지금까지 그래 왔던 것처럼 우리나라가 수혜를 볼 수 있다.

박근혜 대통령을 비롯해 한국의 내수 확대 얘길 많이 하는데, 한국이 무슨 내수가 있는가? 한국엔 내수 개념 없다고 봐야 한다. 한국이 내수 개념을 좀 확대시켰으면 좋겠다. 비행기로 1~2시간 정도를 내수로 보면 중국이 우리 내수 시장이 된다. 대통령부터 이 같은 생각을 했다면 한국의 접근이, 아마 모든 정책이 바뀌었을 것이다.

중국을 내수시장으로 보고 접근하면 전략적으로 기회 많을 것이다. 현재 한국 금융기관의 유동성이 엄청난 상황이다. 어디 투자할 곳이 없다. 이 돈을 활용해야 한다. IMF 때 기억을 되살려서 중국 기업들을 어떻게 해 보던지 아니면 미국에서 배운 수단을 확보해서 어떻게든 해 봐야 한다. 미국에서 한국 왔던 것처럼 한국도 중국을 하나의 기회로 활용해야 할 것이다.

한국이 복을 타고 난 나라라고 생각하는 이유가 냉전 시대엔 미국이, 지금은 중국이 한국에게 기회가 돼 주고 있다. 문제는 우리가 준비가 돼 있는가다. 한국이 준비가 안 돼 있으면 중국이 아무리 기회를 준다 해도 아무 것도 할 수 없다. 일본에서 나온 데이타를 보면, 2009년에 2000만 명이었던 1인당 GDP가 3만5000달러인 중국 인구가 2020년에는 9000만 명이 된다. 중국이 망하든 안 망하든, 리스크가 온다 해도 못 사는 사람들이 힘들지, 잘 사는 사람들은 힘든 거 없다. 그러므로, 중국 시장은 분리해서 접근해야 한다. 한국은 중국의 상위 1%를 타겟으로 하는 비즈니스를 해야 하고, 거기에 기회가 있다. 중국 전체가 앞으로 잘 되나 못 되나가 아니다. 상위 1%는 중국이 잘 되나 못 되나 항상 잘 사는 애들이니까. <7-2로 이어짐>

[뉴스핌 Newspim] 정경환 기자 (hoan@newspim.com)