빛만으로 신경세포 내 단백질 활성 및 신호전달경로를 쉽게 조절

[서울=뉴스핌] 김지완 기자 = 국내 연구진이 질환에 걸린 뇌에 빛을 비추면 신경세포를 재생시키고, 공간기억 향상시킬 수 있다는 사실을 밝혀냈다.

기초과학연구원(IBS) 인지 및 사회성 연구단 사회성 뇌과학 그룹 허원도 초빙연구위원(KAIST 생명과학과 교수) 연구팀은 머리에 빛을 비춰 뇌신경세포 내 Fas 수용체의 활성을 조절함으로써 신경재생과 공간기억 능력 향상을 확인했다고 23일 밝혔다.

|

| [서울=뉴스핌] 김지완 기자 = 허원도 초빙연구위원(KAIST 생명과학과 교수). [사진=IBS] 2020.04.22 swiss2pac@newspim.com |

Fas 수용체는 허혈성 뇌질환, 염증성 뇌질환, 퇴행성 신경질환 등 다양한 대뇌질환상태에서 발현이 유도되는 단백질이다.

일반적으로는 세포를 죽음에 이르게 하지만, 신경계의 다양한 세포들에서는 세포증식 관련 신호전달 경로를 활성화시켜 세포를 재생시킨다.

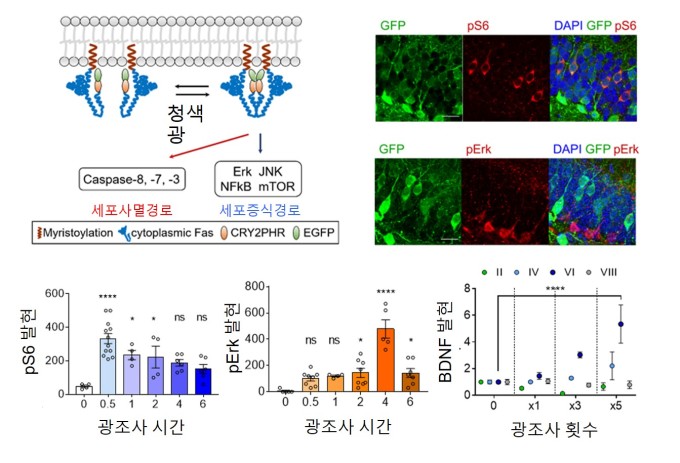

연구팀은 광수용체 단백질의 유전자에 Fas 수용체 단백질의 유전자를 결합시킴으로써 청색광을 쬐어주면 Fas 단백질의 활성이 유도되는 옵토파스(OptoFAS) 기술을 개발했다.

살아있는 생쥐 대뇌에 다양한 시간동안 빛을 쬐어주면서 시공간적으로 Fas 단백질의 활성을 조절함으로써 대뇌 해마에서 여러 신호전달 경로들이 순차적으로 활성화되고, 그 결과로 신경재생과 공간기억 능력이 향상된다는 것을 확인했다.

옵토파스 기술은 빛을 이용하여 세포의 기능을 조절하는 광유전학(Optogenetics)으로, 빛으로 세포의 여러 기능을 조절하는 최신 연구 분야다. 유전자 조작이 수반되나 약물투여나 외과적 시술에 비해 비(非)침습적이라는 장점 때문에 주목받는다.

연구팀은 빛을 이용해 대뇌 해마의 치아이랑에 존재하는 미성숙신경세포에서 옵토파스를 활성화시키고, 빛을 쬐어주는 시간차이에 따라 미성숙신경세포와 신경줄기세포에서 각각 서로 다른 하위 신호전달경로가 활성화됨을 관찰했다.

이 현상에 특정 뇌유래 신경성장인자가 관여함을 밝혀내었다. 반복적으로 충분한 시간동안 빛을 쬐어주면 해마 치아이랑의 신경줄기세포가 증식하는 성체 신경재생이 관찰되었으며, 실험 대상 생쥐에서는 일시적으로 공간기억 능력이 향상됨을 밝혔다.

옵토파스 기술을 이용하면 약물을 처리하거나 유전자를 변형한 생쥐를 사용하였을 때 발생하는 여러 부작용이 없고, 생리현상에 지장을 주지 않으면서 빛 자극만으로 뇌신경세포에서 Fas 단백질의 활성을 실시간으로 조절할 수 있다.

질환이 있는 뇌에서 Fas 단백질이 활성화되어 질병에 맞서 대뇌의 기능을 보호하는 여러 가지 역할을 한다는 사실을 생각해볼 때, 향후 세포 수준은 물론 개체 수준까지 뇌질환 상태에서의 신경행동적인 변화를 규명하는 연구에 활용될 것으로 기대된다.

허원도 교수는 "옵토파스 기술을 이용하면 빛만으로 살아있는 개체의 신경세포 내에서 단백질의 활성과 신호전달경로를 쉽게 조절할 수 있다"며 "이 기술이 뇌인지 과학 연구를 비롯해 향후 대뇌질환 치료제 개발 등에 다양하게 적용되기를 바란다"고 말했다.

이번 연구결과는 국제 학술지 사이언스 어드밴시즈(Science Advances, IF 12.80)에 23일 오전 3시(한국시간) 온라인 게재됐다.

|

| [서울=뉴스핌] 김지완 기자 = 옵토파스(OptoFas) 기술과 생쥐 대뇌에서 하위 신호전달경로 활성. [제공=IBS] 2020.04.22 swiss2pac@newspim.com |

swiss2pac@newspim.com